#2 水無月 五十瀬神社前遺跡の複式炉

2024年6月1日

江刺地区でも新田遺跡(伊手地区)や宝性寺跡(岩谷同地区)などの発掘調査により、大清水上遺跡とほぼ同時期の遺構・遺物が検出されていることから、これらの遺跡間による交流や交易を考えてみる必要があると思います。

今回紹介する資料は、当館の「江刺の農業」を紹介するコーナーに展示している、五十瀬神社前(いそせじんじゃまえ)遺跡(稲瀬地区)の資料です。同遺跡では東北新幹線敷設工事に先立ち昭和46年に発掘調査が行われ、縄文時代中期の竪穴住居跡1棟・炉跡3基・土坑跡1基が検出されました。

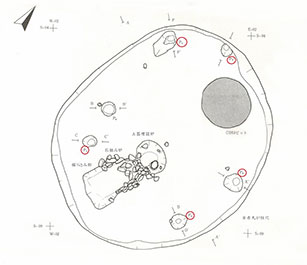

この時発掘調査された唯一の竪穴住居跡であるCB03住居跡は、平面形が不整楕円形で規模は5.9m×5mなので平均的な竪穴住居跡よりは少し大きめです。床面には5本の柱穴がありますので、5本の柱で屋根を支えていたようです。

床面の真ん中より南側に少し複雑な形をした炉があります。詳しく見ると床の中央寄りから、土器を埋設した炉・石組みの炉・掘り込み部と、三つの空間から構成されています。このように複数の空間から構成される炉は複式炉(ふくしきろ)と呼ばれており、縄文中期後葉から末葉(約4,700年前から約4,400年前)の東北地方南半部を中心に広く分布しています。

複式炉は二つ以上の炉を持つ場合が多く、この時期に炉の機能に何らかの変化があったのではないかと考えられます。例えば、縄文時代の食糧のひとつであるドングリ類のアク抜き作業をこれまで以上に多く行う必要性が生じたとか、複数の炉で別々な料理を作る(または別々の作業をする)ようになった等のケースが考えられます。

また、掘り込み部は前庭部(ぜんていぶ)とも呼ばれており、火を受けていないことから炉に薪を入れる作業をする場所とする説や、竪穴住居の出入り口とする説がある一方で、前庭部のある方を奥壁と想定して、炉にまつわる祭祀を行った場所とする説もあります。

いずれにしてもこのような炉の変化が何に起因するのかについては、ほぼ同じ頃に集落の分散化や土偶の一時的な衰退等の現象も見られることから、例えば気候の寒冷化などの自然環境の変化に対応したものと考える説が有力のようです。

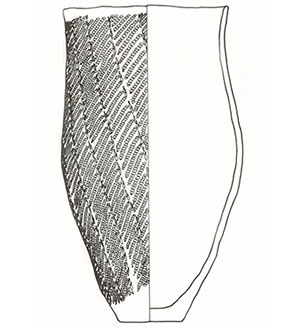

当館で展示している2点の土器はいずれも前述のCB03住居跡から出土したもので、1は炉に埋設された土器、2は竪穴住居跡の埋土から出土した土器です。

五十瀬土器展示状況

五十瀬土器展示状況 CB03住居跡

CB03住居跡

縄文土器1

縄文土器1

縄文土器2

縄文土器2