#14 水無月 瀬谷子窯跡群出土瓦について(2)

2025年6月1日

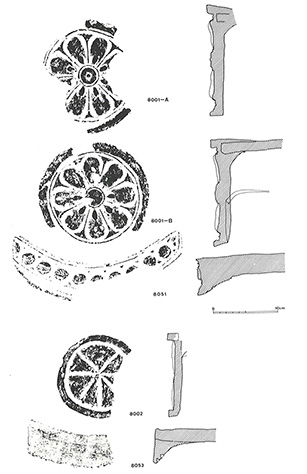

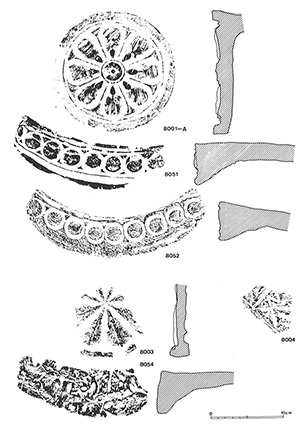

瀬谷子窯跡群で作られた瓦の主な供給先は鎮守府胆沢城だとされていますが、同様な瓦は前沢地区の明後沢遺跡群からも出土しています。これらの瓦を総合し、昭和51年度の胆沢城跡発掘調査概報において「胆沢城跡出土瓦の基礎的研究」として検討内容が示されており、これが胆沢城跡の瓦研究の根幹を成しています(第1図~第3図)。

この分類によると、胆沢城の瓦は軒丸瓦、軒平瓦、鬼瓦に大別されたうえで、更に次のように細分されています。

〇八葉重弁蓮華文軒丸瓦(概報では八葉単弁蓮華文軒丸瓦);8001軒丸瓦

Aタイプ;文様の彫がかなり深く、文様が端正に現れている

Bタイプ;彫が浅く、文様が押しつぶされた形をしている

〇七葉素弁蓮華文軒丸瓦;8002軒丸瓦

〇八葉素弁蓮華文軒丸瓦(中房無);8003軒丸瓦

〇八葉素弁蓮華文軒丸瓦(中房有);8004軒丸瓦

〇連珠文軒平瓦(9個の連珠と両端に半円状の珠文を施す);8051軒平瓦(写真1)

aタイプ;顎面(瓦下面)の文様は半裁竹管による並行沈線で波状文を描く(写真2)

bタイプ;顎面(瓦下面)の文様は指頭による鋸歯状文を描く(写真3)

〇連珠文軒平瓦(9個の連珠のみ施す);8052軒平瓦

〇無紋軒平瓦;8053軒平瓦

〇無紋軒平瓦(粗雑な作り);8054軒平瓦

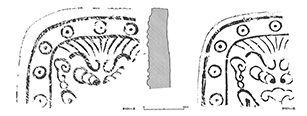

〇鬼瓦;8101鬼瓦

Aタイプ;鬼面右耳の内側が開口している

Bタイプ;鬼面右耳の内側が連結している

このうち、前回紹介した当館の展示資料は、8001-B八葉重弁蓮華文軒丸瓦と8051-a連珠文軒平瓦です。これは鎮守府胆沢城でメインとなる軒瓦の組み合わせです。瀬谷子窯跡群からはこの他に8101-A鬼瓦も出土しており、胆沢城の主な瓦は瀬谷子窯跡群で生産されたことが判明しています。これらの瓦の制作時期については、『古代蝦夷と須恵器 北東北・北海道』を参考にして、瓦を焼いた窯で須恵器が共伴する例をみると、瀬谷子窯跡群の2段階(概ね9世紀第4四半期)頃が中心となるとのことです。このことから、この時期に瓦生産がピークを迎えていたものと思われます。

一方で、この前後の時期の窯跡からも点数は少ないながら瓦片が出土することから、2段階以外でも瓦の生産が行われていた可能性も考えられるのではないでしょうか。恐らく瓦の生産は瀬谷子窯跡群が操業を本格化させた9世紀の半ば頃に始まり、9世紀後半期にピークを迎え、10世紀前半には下火になっていくものと思われます。

鎮守府胆沢城に供給された瓦の生産については、このようなプロセスが想定されましたが、これの成否については瀬谷子窯跡群の資料だけでは決められないので、胆沢城での出土状況も十分に検討される必要があります。

第1図 胆沢城跡出土瓦

第1図 胆沢城跡出土瓦

第2図 胆沢城跡・明後沢遺跡群出土瓦

第2図 胆沢城跡・明後沢遺跡群出土瓦

第3図 明後沢遺跡群出土瓦

第3図 明後沢遺跡群出土瓦

写真1 8051a瓦当面

写真1 8051a瓦当面

写真2 8051a顎面文様

写真2 8051a顎面文様

写真3 8051b額面文様

写真3 8051b額面文様

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)

1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。

1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。

1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。

退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。

2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。

2024年、えさし郷土文化館長就任。