#16 葉月 伝豊田館出土白磁四耳壺について

2025年8月1日

今回紹介する資料は当館奥の院に展示されている中国産白磁四耳壺です。

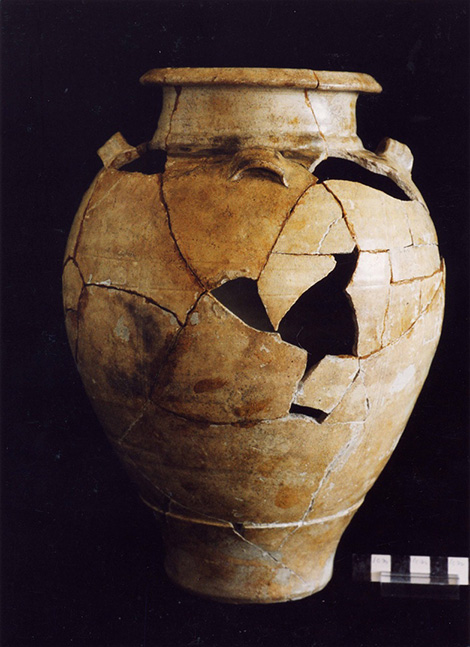

本資料は肩の部分に四個の耳を有する白磁で、外面がやや黄色味を帯びています。薄い器壁の体部外面を六分割する位置に三本一組の櫛目文を施し、高台の端部と内面肩部以下を除いた全面に施釉されています。産地は中国の福建省産と見られ、奥州市指定有形文化財として指定を受けている逸品です(写真1)。

この白磁四耳壺の由来については、小岩末治氏によって平成10年11月に刊行された『新・岩手県の歴史』に記載された内容が唯一です。これによると「江刺市餅田豊田城址の経塚から四耳を持つ白磁を発掘した。この地は清衡が平泉に移る前に住んでいたので、彼の時代まで遡ることは確かであろう。」とありますので、小岩氏が豊田城遺跡の経塚から発掘したもののようです。発掘した時期については記載されていませんのでいつ掘ったのかは不明ですが、昭和38年3月に刊行された『岩手県史 第4巻』に小岩氏は県内の経塚について解説しており、これには「豊田城址の経塚」についての記載がないので、昭和38年から平成10年の間に発掘が行われたことになります。

この後、白磁四耳壺は破片の状態で長い間旧江刺市教育委員会に保管されておりましたが、当館の前館長でもある相原康二氏(当時岩手県職員)によって接合作業が行われ(写真2)、専門の業者による修復作業を経て、当館の展示資料となっています。

接合作業終了後に東京国立博物館他の専門家に鑑定を依頼した結果、11世紀末から12世紀初頭に伴うものであることが判明しています。また、近年では平泉における発掘調査の進展や、大宰府出土資料との比較検討がなされ、この白磁四耳壺は大宰府編年の壺Ⅱ類(11世紀後半から12世紀)に相当するものとして、概ね先述の鑑定結果と整合性のある年代観が追認されています。

ところで、現在豊田城遺跡の範囲内には経塚の存在が確認されていません。第1図を見ると、豊田城遺跡北東の後背丘陵上に3遺跡の経塚が分布しています。豊田城遺跡に近い方からひょうたん塚経塚・諏訪山経塚・蒼前遺跡です。このうち蒼前遺跡では発掘調査が行われ、報告書では終末期古墳であるとしていますが、遺構の構造上終末期古墳の特徴は認められず、周溝出土の炭化材の年代測定値が12世紀後半から13世紀前半に相当することからも経塚か類似遺構の可能性を考えるべきであろうと思われます。ただし、発掘調査では12世紀代の遺物は出土していません。

また、現地踏査の結果、諏訪山経塚は一見手付かずで保存されているように見えます。一方、ひょうたん塚経塚は一部盗掘されたような痕跡が認められました。

このようなことから、白磁四耳壺はひょうたん塚経塚から出土した可能性が高いのですが、最終的には発掘調査によって確認することが必要です。

この白磁四耳壺は平泉に関連する資料の中では比較的古い時期のものですし、もし本当に経塚から出土した資料だとすると、県内最古の経塚である可能性が大きいと言えます。このようなことから、白磁四耳壺の出土遺跡を確定させて行くためにも、ひょうたん塚経塚の発掘調査等の実施が望まれます。

写真1白磁四耳壺

写真1白磁四耳壺

写真2白磁四耳壺(復元前)

写真2白磁四耳壺(復元前)

第1図豊田城遺跡周辺遺跡分布図

第1図豊田城遺跡周辺遺跡分布図

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)

1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。

1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。

1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。

退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。

2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。

2024年、えさし郷土文化館長就任。