#18 神無月 大日前遺跡出土珠洲焼四耳壺について

2025年10月1日

今回は当館奥の院に展示されている資料より、江刺田原の大日前遺跡から出土した珠洲焼四耳壺を紹介します。

本資料は口縁部全周が打ち欠かれており、体部は紐作りの後に前面にロクロナデを施すが、器面は凹凸に富んでいます。底部は静止糸切りで切り離した後に敷物の圧痕が付いています。肩部には櫛目文による一筆書き風の波状文を施し、部分的には二段に見えるところがあります。波状文の上部には横位の耳が4個貼り付けられています。

肩部に灰被り風の白色部や溶融部が見られます。また、肩部以下は黒色化しており、二次的な被熱があったか、煤状のものが付着した可能性が考えられます。

この壺は昭和38年(1963)に実施された土地改良の工事中に水田から出土し、壺の内部には火葬人骨が納められていたとのことです。正式な発掘調査によるものではないので、これ以上の詳細は不明ですが、口縁が打ち欠かれていることから、本来は経壺であったものを蔵骨器として転用された可能性も考えられます。

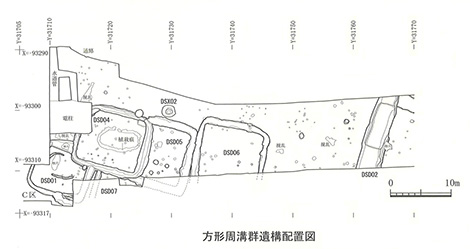

ところで、大日前遺跡では平成26・27年度に圃場整備に伴う緊急調査が実施され、河道跡や溝跡などから12世紀代の多種多様な遺物が出土しています。また、5基の方形周溝がまとまって検出された点も特筆されます。方形周溝群については、墳丘が削平されており出土遺物も無いため詳細は不明ですが、水沢・前沢地区や北上市などの方形周溝群の調査例を参考にすると、概ね12世紀代を中心とした墳墓や経塚などを想定される場合が多いようです。

大日前遺跡の出土遺物で注目されるのは河道跡や溝跡から出土した12世紀の資料で、大小のかわらけ(ロクロ・手づくね)、渥美・常滑産の国産陶磁器、貿易陶磁類(白磁・青磁・青白磁)などがあります。これらは主に12世紀後半代に伴うもので、柳之御所遺跡などから多く出土する遺物群と基本的には同質だと考えられます。いわゆる「平泉セット」と呼ばれるものに相当します。この出土遺物から大日前遺跡は平泉に深く関係した江刺地区の拠点的な遺跡のひとつであることが想定されます。

このように、大日前遺跡の平泉文化の一翼を担うものとして重要な内容を孕んでいることが想定されますが、残念ながら調査面積が少なく遺跡の性格や内容については今のところ決め手に欠ける状態です。今回紹介した珠洲焼四耳壺については方形周溝群との関係性も考えてみたくなりますが、やはり情報量の不足により何とも言えない状況です。今後の調査や研究の進展に期待したいと思います。

ところで、現在当館の奥の院では展示替えを行っており、今回と前回紹介した壺は収蔵庫にしまっております。展示の会期が終わればまた元のように展示する予定なのでご了承願います。

写真1 珠洲焼四耳壺

写真1 珠洲焼四耳壺

第1図 周辺の遺跡分布図

第1図 周辺の遺跡分布図

第2図 方形周溝遺構群

第2図 方形周溝遺構群

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)

1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。

1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。

1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。

退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。

2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。

2024年、えさし郷土文化館長就任。