#19 霜月 五位塚について(1)

2025年11月1日

〇小笠原謙吉による五位塚古墳群遺跡発見の経過

前回までは当館展示の考古資料についてひととおり取り上げてみましたので、今回からは江刺の餅田地区に所在する五位塚について深掘りしてみます。

尚、引用文献などの旧漢字については現在の表記に改めています。また、研究史に関わる人名については敬称を省略いたします。

五位塚は平泉文化の創始者である藤原清衡の父、藤原経清の墓であるとの伝承を持っています。しかし、近世以降の資料を見ると詳しいことは伝わっていないかのようです。一方で、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)としては、岩手県の遺跡台帳において、名称「五位塚古墳群遺跡」、種別「古墳、古墳群」として登録されています。

五位塚が遺跡として周知されるのは、岩手県史蹟名勝天然記念物調査会の委員であった小笠原謙吉が大正12(1923)年に江刺郡を踏査し、『調査会報告』第三号に「江刺郡における古墳」という報告文を記載したことが端緒となります。小笠原は当時の岩谷堂町に存在する五位塚古墳群のほかに稲瀬村や米里村にも複数の古墳を確認し、五位塚古墳群については「六個のうち三個は長楕円形にして前方後円墳ではなかったかとも思はれる、他の四個は円墳ではあるが基部は方形であったように見た。(以下略)」と記したうえで、文末には「右本郡には各町村に古墳がある様に思はるる事と、その基部方形のものが特に注目すべき点だと思う。又前方後円墳の如きは既に仙台市以北に皆無とせられている今日、その疑いのあるものの存在することは実に面白き現象であると思う。」とまとめています。

この時点で小笠原は五位塚古墳群について、数量を六個と記載し前方後円墳の可能性を持つもの(2基か?)を含む古墳群であると解釈しています。

この後も小笠原は積極的に県内の古墳の調査を進め、大正14(1925)年には『人類学雑誌』第四十巻第一号に「岩手県に於ける古墳分布の概況」という論説を投稿しています。これによると、小笠原は県下12郡57村に古墳を確認しています。但し、リストアップした古墳については小笠原自身が指摘したように経塚や新しい時代の墳墓なども含まれていたようです。五位塚については一覧表に「六」(個)、「方形」と記されています。更に後半の解説では「又江刺郡の古墳には之を概括して方墳と認むる事の出来るのは、実に学会に貢献すべき一の資料ではあるまいかと思う」と、江刺郡内の古墳が方墳であるとの見解を示し、前方後円墳を含む可能性は取り下げているようです。

このように、五位塚が古墳群として世に知られるようになるのは、大正時代における小笠原謙吉の研究による功績と言えます。

この後、大正15(1926)年には江刺郡の郡長黒澤喜一郎が五位塚を訪れ、20基余りの古墳を発見したという記事が当時の岩手日報紙上に掲載されると、五位塚古墳群の性格などをめぐって黒澤は小笠原と紙上論争を行うことになりますが、続きは次回といたします。

写真1 五位塚入口

写真1 五位塚入口

写真2 五位塚古墳群

写真2 五位塚古墳群

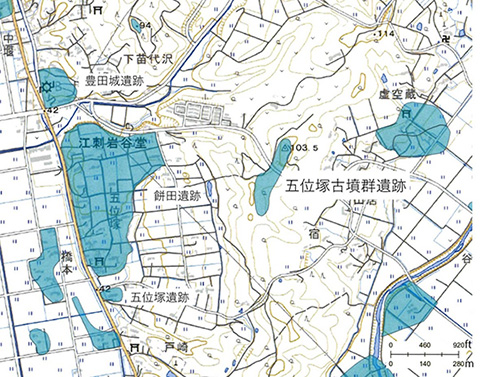

第1図 五位塚古墳群遺跡

第1図 五位塚古墳群遺跡

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)

1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。

1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。

1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。

退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。

2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。

2024年、えさし郷土文化館長就任。